权凌云:墨韵花香里的艺途之旅

在当代中国书画艺术的长河中,权凌云是一位以笔墨为舟、以传统为锚,在创新之海破浪前行的艺术家。1980年生于河南宁陵的他,身兼中国书法家协会会员、宁陵县政协常委、《中国美术鉴藏报》副主编等多重身份,也是荣宝斋画院马海方工作室核心画家,还与艺术公社、北京博古典藏达成艺术签约。他的书法与绘画,宛如并蒂之花——书法以草书立骨,见风骨;绘画以花鸟传神,显温情,二者相互滋养、彼此成就,共同构筑起兼具传统厚度与时代气息的艺术世界。透过他笔下笔力遒劲的草书作品,以及“色足墨饱、艳而不俗”的花鸟画卷,我们既能追溯其从懵懂少年到知名艺术家的成长轨迹,更能触摸到一位当代书画家对传统文化的敬畏与创新,感受那份在墨香与花香中沉淀数十年的艺术追求。

一、家风浸润的笔墨启蒙

权凌云的艺术之路,始于家庭文化的滋养。他自幼受父亲熏陶,家中案头常年铺展的宣纸、研磨的墨锭,以及长辈挥毫时墨色的浓淡变化、线条的婉转灵动,如春雨般浸润着年幼的他。那时的他,常搬着小凳子静立一旁,眼神里满是对笔墨世界的好奇与向往,这份纯粹的热爱,成为他艺术生涯最初的火种。

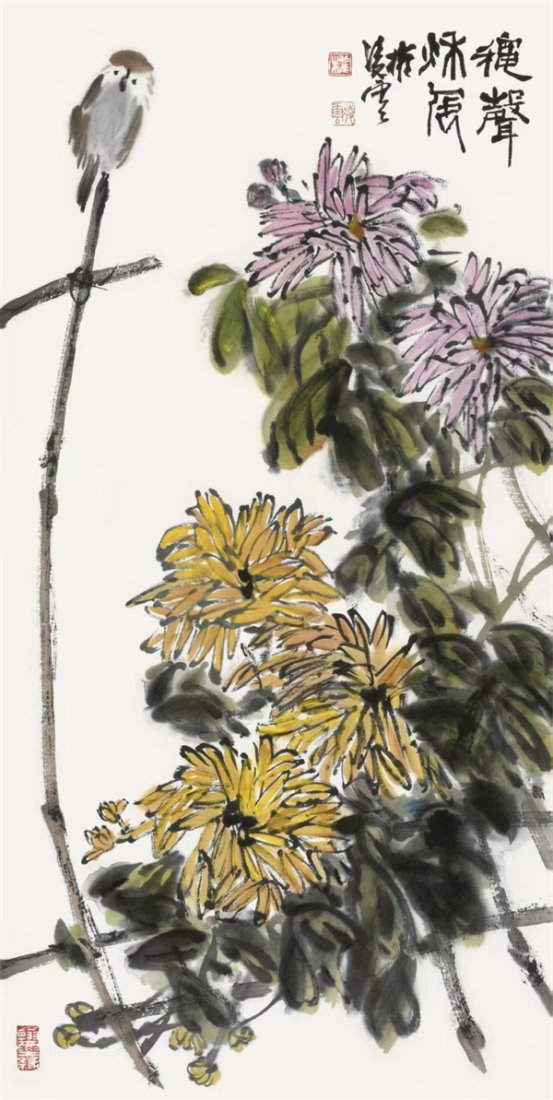

权凌云花鸟画代表作品

稍长,权凌云便主动拿起毛笔,开启了最初的临摹之路。起初的笔触稚嫩生涩,横画歪斜、竖画不稳,如同蹒跚学步的孩童,但他有着远超同龄人的韧劲——每日清晨,当晨光透过窗棂洒在案头,他便铺开字帖,从最简单的“永字八法”练起,一撇一捺都力求工整。从《兰亭序》的飘逸洒脱,到《颜勤礼碑》的雄浑厚重,再到《十七帖》的灵动婉转,古代书法名家的碑帖成为他最早的“老师”。日复一日的练习,不仅锻炼了他的腕力与笔感,更让他在墨色浓淡与线条起伏间,初步领悟到书法艺术“力透纸背”的精神内核,也为日后专攻草书埋下伏笔。

与此同时,绘画的种子也在他心中悄然萌发。窗外的花鸟虫鱼,田间的瓜果草木,都是他最初的描绘对象。他用铅笔勾勒花瓣的轮廓,用毛笔蘸取淡墨晕染叶片的纹理,虽笔触笨拙、造型稚拙,却满是对自然生命的真诚观察——画枝头的麻雀,会特意留意它歪头啄食的神态;画墙角的牵牛花,会仔细描摹花瓣卷曲的弧度。这份对“形”与“神”的早期感知,为他日后在花鸟画领域的深耕,埋下了一颗充满生机的种子。

二、名师引路的传统筑基

如果说家风是艺术的启蒙,那么系统求学与名师指点,则为权凌云的艺术之路筑牢了根基。为追求更专业的书画技艺,他考入专业艺术院校,得以在浩瀚的传统艺术海洋中尽情遨游;而师从书法家李逸野、刘兆英,以及画家马海方的经历,更让他在艺术探索中少走了许多弯路,精准触摸到传统艺术的核心精髓。

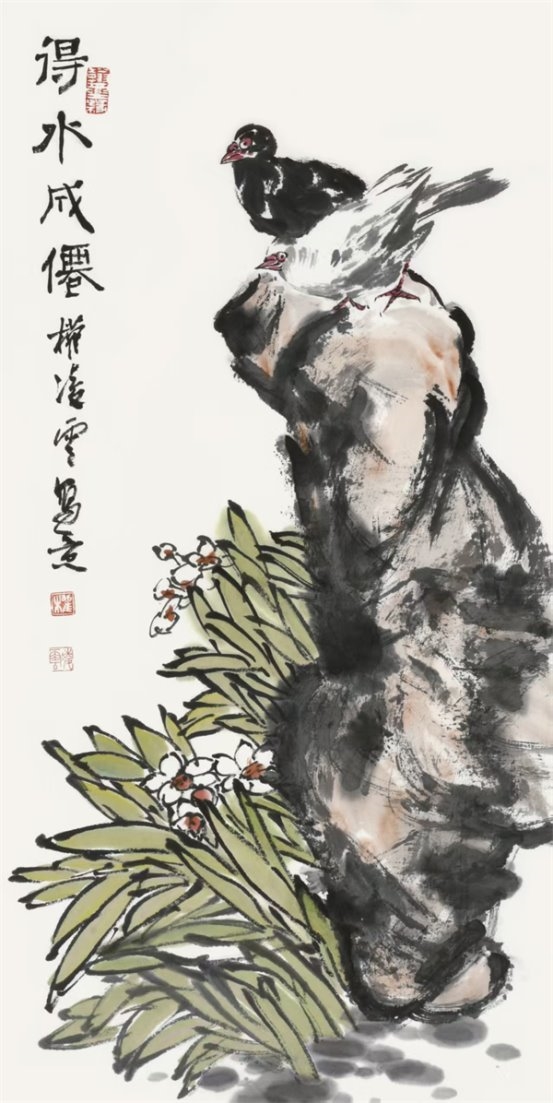

权凌云花鸟画代表作品

在书法学习上,权凌云并非局限于单一书体,而是遍临诸家、博采众长。他从先秦篆书的古朴庄重中,领悟线条的“骨力”;从汉隶的蚕头燕尾、一波三折里,感受笔法的“韵味”;从唐宋楷书的规整严谨中,掌握结构的“法度”。最终,他将重心放在草书之上——在李逸野、刘兆英两位名师的指导下,他深入研究张旭、怀素、黄庭坚等草书大家的作品,不仅临摹其笔法、章法,更钻研其“狂而不乱、放而有度”的创作心境。老师常告诫他:“草书看似自由,实则是‘戴着镣铐跳舞’,没有对‘法’的敬畏,便成了无章可循的‘乱书’。”这番话让权凌云豁然开朗,他开始在临摹中注重“悟”——思考张旭草书的“狂”源于何种情感,怀素的“瘦硬”蕴含怎样的风骨,进而理解书法中“法”与“意”的辩证关系,明白书法不仅是技巧的展现,更是书者内心世界与文化修养的外化。

在绘画领域,2011年师从马海方,成为权凌云艺术生涯的重要转折点。马海方在人物画与花鸟画领域的深厚造诣,为他打开了新的艺术视野。起初学习人物画时,马海方要求他“先练眼,再练手”——不仅要精准掌握人体结构,更要通过观察生活,捕捉人物的神态与情感。这份对“形神兼备”的要求,被权凌云巧妙融入后来的花鸟画创作中。在花鸟画学习中,他系统研究中国传统花鸟画的发展脉络:从徐熙“落墨为格、杂彩副之”的写意洒脱,到黄筌“勾勒填彩、富丽工巧”的精工细作;从文人画“逸笔草草、不求形似”的精神追求,到院体画“细致入微、形神毕肖”的技法规范,都成为他学习的范本。马海方还常带他到公园、郊外写生,教他“看荷花不能只看花瓣,要观察荷叶在风中的翻转,看露珠在叶上的滚动;画鸟儿不能只画羽毛,要留意它站立、飞翔时的姿态,甚至鸣叫时的神情”。这些教诲让权凌云深知,花鸟画的精髓不在于“画像”,而在于“传神”——要将自然生命的生机与意趣,通过笔墨传递出来。

院校的系统学习与名师的悉心指导,让权凌云在书法与绘画领域都构建起坚实的传统根基,也让他逐渐形成了对艺术的清晰认知:传统不是束缚,而是滋养创新的土壤。

三、以草为魂的笔墨风骨

作为中国书法家协会会员,且早在2006年便凭借草书作品斩获第二届中国书法“兰亭奖”安美杯全国书法展奖项的艺术家,权凌云的书法以草书为魂,兼涉篆、隶、楷等多种书体,最终形成“笔意纵横、韵致悠然”的独特风格,在当代书坛独树一帜。

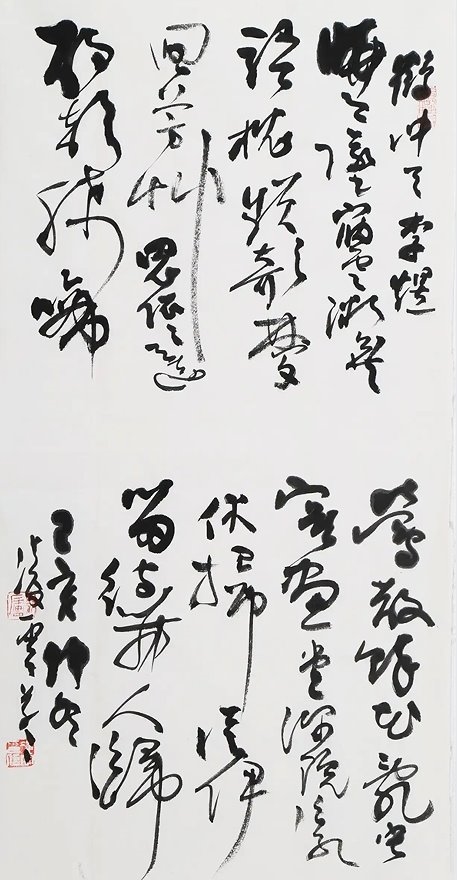

权凌云草书代表作品

观其草书作品,最直观的感受是“畅而不滑、劲而不僵”。他的笔势如行云流水,毫无滞涩之感——写长笔画时,线条如长江大河般奔腾舒展,却在转折处暗藏顿挫,避免了一味流畅的“油滑”;写短笔画时,如金石坠地般劲挺有力,却又在收笔处留有余韵,不显生硬。这种笔法的精妙,源于他对“提按”“顿挫”的娴熟掌控:如写“竖弯钩”时,起笔时轻按入纸,行笔中逐渐提笔,至弯钩处稍顿,再顺势出锋,线条粗细变化自然,既有“锥画沙”的劲挺,又有“棉裹铁”的柔韧,充满节奏感与韵律美。在结体上,权凌云不拘泥于传统字帖的固定形态,而是根据文字内容与创作情感,对字形进行巧妙的变形与组合——书写李白“飞流直下三千尺”时,字形疏朗开阔,笔画舒展,传递出瀑布的磅礴气势;书写李清照“寻寻觅觅,冷冷清清”时,字形则略显紧凑,线条收敛,暗含愁绪。这种“因意赋形”的处理,让他的草书既有传统的法度,又充满个性化的艺术表达,营造出独特的视觉张力。

墨色的运用,是权凌云草书的另一大亮点。他深谙书法“墨分五色”的精髓,将浓、淡、干、湿、焦的墨色变化运用得炉火纯青。在一幅草书作品中,他既能用浓墨书写核心字句,使其醒目突出,如暗夜中的星辰;又能用淡墨书写过渡部分,营造空灵缥缈的意境,如薄雾中的远山;还能以枯墨表现笔画的“飞白”,增添苍劲古朴之感,如老树的虬枝。墨色的交织让黑白的书法世界焕发出绚丽的层次与韵味,打破了“书法只有黑白”的刻板认知。

更难得的是,权凌云的草书不仅有“形”的美感,更有“意”的深度。他的作品多书写古典诗词、名言警句,如苏轼的《赤壁赋》、陶渊明的《桃花源记》等,在笔墨挥洒间,他将文字的意境与书法的韵味融为一体。读他书写的《赤壁赋》,从“大江东去,浪淘尽”的雄浑笔势中,能感受到长江的奔腾与历史的沧桑;从“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”的舒缓线条里,能体会到苏轼的豁达与超脱。这种“文墨相融”的创作,让他的书法超越了单纯的技法展示,成为传递文化内涵与人生哲理的载体——观者在欣赏笔墨之美的同时,更能与文字的意境、书者的情感产生共鸣,仿佛在与一位兼具笔墨功底与文化修养的智者进行心灵对话。

四、花鸟寄情“色足墨饱”的生命意趣

在绘画领域,权凌云虽起步于人物画,却在花鸟画领域走出了自己的特色,其作品不仅入选2016年“翰墨青州·全国中国画作品展”(中国美术家协会主办),更被恩师马海方评价为“色足墨饱、艳而不俗”——这六个字,精准概括了他花鸟画的艺术特质,也体现了他对传统花鸟画的独特理解与创新表达。

权凌云花鸟画代表作品

权凌云的花鸟画,最鲜明的特点是“形神兼备、生机盎然”。在他的笔下,花卉不再是静态的景物,而是充满生命活力的存在:画牡丹,他不刻意渲染其“富贵”的象征意义,而是着重表现花瓣的层次——从外层花瓣的舒展,到内层花瓣的聚拢,再到花蕊的娇柔,通过水墨的晕染与色彩的叠加,让牡丹既有“国色天香”的气度,又有被微风拂过的灵动;画荷花,他以浓墨勾勒荷叶的轮廓,用淡墨晕染叶片的通透,再以粉红点染荷花,辅以荷叶上的露珠,营造出“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高洁意境,更让观者仿佛能闻到荷花的清香,感受到夏日池塘的清凉。

禽鸟在他的画中,更是“点睛之笔”,绝非简单的点缀。他笔下的鸟儿,姿态各异、神态鲜活:有的静立枝头,侧目凝视,眼神中满是警觉与好奇;有的振翅欲飞,翅膀的弧度与羽毛的纹理清晰可见,仿佛下一秒便要冲出画面;有的两两相依,头部相靠,似在低语,传递出温馨的氛围。为了让鸟儿“活”起来,权凌云在创作前会反复观察——他曾在公园观察麻雀许久,记录下它们啄食、跳跃、飞翔的不同姿态;也曾在家中养过画眉,留意它鸣叫时羽毛的颤动、眼神的变化。这份对生活的细致观察,让他笔下的鸟儿不仅造型精准,更充满灵性,与花卉相互映衬、彼此对话,构成一个个充满意趣的“自然小世界”。

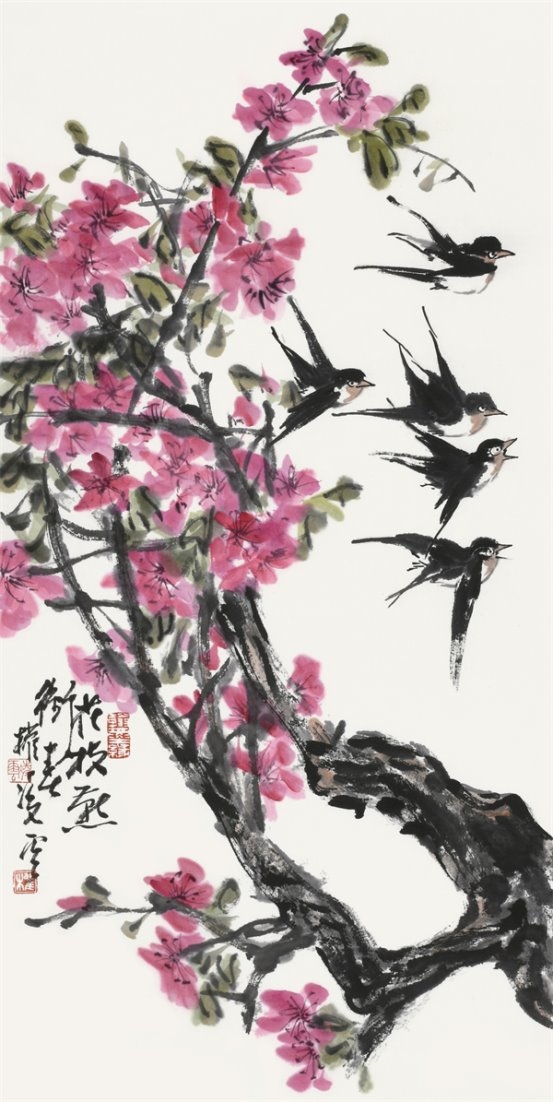

在技法与色彩运用上,权凌云完美诠释了“色足墨饱、艳而不俗”的内涵。“色足”体现在他对色彩的大胆运用——他不排斥鲜艳的色彩,画桃花用浓粉,画凌霄花用艳红,画菊花用明黄,但这些色彩并非杂乱堆砌,而是经过精心调配与布局:如在一幅《春日图》中,他以粉红画桃花,以嫩绿画枝叶,却在花瓣边缘晕染淡墨,在枝叶缝隙留白,让色彩既有“饱和感”,又不失通透;“墨饱”则体现在他对墨色的重视——他以浓墨勾勒花卉的枝干与叶片的脉络,用淡墨晕染花瓣的层次,用枯墨表现老枝的苍劲,墨色的浓淡干湿与色彩相互映衬,让画面既有色彩的绚烂,又有墨韵的深沉,避免了纯色彩画的“艳俗”与纯水墨画的“单调”。

而“艳而不俗”的关键,在于权凌云对传统笔墨精神的坚守。他深知,色彩的“艳”若没有墨色的“雅”来调和,便容易陷入俗媚之境。因此,他在创作中始终以“笔墨”为核心——无论色彩多么鲜艳,都要通过简练的线条来塑造形象,通过墨色的层次来调节节奏。如他画牡丹时,先用浓墨勾勒花瓣的轮廓与枝干的走向,确定画面的“骨架”,再以色彩填充,让色彩始终“依附”于笔墨,而非凌驾于笔墨之上。这种“以墨立骨,以彩赋情”的创作方式,让他的花鸟画虽色彩艳丽,却始终保持着高雅的格调,既有自然生命的蓬勃生机,又蕴含着中国传统艺术的精神内核。

五、互滋互养的书画艺术境界

在权凌云的艺术世界中,书法与绘画并非相互独立的两个领域,而是“你中有我,我中有你”的有机整体——他将书法的笔墨技巧融入绘画,让绘画线条更具韵味;又以绘画的构图与色彩灵感滋养书法,让书法章法更富变化,最终达到“书画交融、互滋互养”的艺术境界。

权凌云花鸟画代表作品

书法对绘画的滋养,主要体现在线条与笔墨的运用上。权凌云曾说:“绘画的线条,若没有书法的功底,便是‘软’的,没有筋骨。”在他的花鸟画中,这一点体现得淋漓尽致——画花卉的枝干,他用草书的笔法,线条劲挺有力,转折处富有弹性,如老梅的枝干,虽弯曲却暗含力量;画叶片的脉络,他用楷书的笔法,线条规整却不僵硬,清晰地勾勒出叶片的结构;画鸟儿的羽毛,他用隶书的笔法,线条粗细均匀,既有质感又显柔和。这种“以书入画”的线条,让他的花鸟画摆脱了“匠气”,充满了书法的“风骨”与“韵味”。同时,他在绘画中对墨色的运用,也深受书法影响——如他画荷叶时,借鉴书法“墨分五色”的技巧,通过墨色的浓淡干湿表现荷叶的正反面与空间层次,让荷叶既有立体感,又显空灵,避免了纯绘画技法中墨色单一的问题。

而绘画对书法的启发,则主要体现在章法与意境的营造上。传统书法的章法多讲究“纵向贯通”,而权凌云在创作草书作品时,常常借鉴绘画的“构图思维”——如在一幅书写辛弃疾词的草书作品中,他借鉴花鸟画“疏密有致”的构图原则,将“醉里挑灯看剑”几句写得紧密,营造出紧张的氛围;将“梦回吹角连营”几句写得疏朗,传递出开阔的意境;同时在作品右侧留白,如同绘画中的“计白当黑”,给观者留下想象空间。这种“以画入书”的章法,让他的书法作品不再是单纯的“文字排列”,而成为一幅富有视觉冲击力的“笔墨画卷”。此外,绘画中的色彩灵感,也让他的书法墨色运用更富创意——如在创作与春天相关的书法作品时,他会特意用较淡的墨色,营造出“春风拂面”的清新意境;而在创作与秋日相关的作品时,则用较浓的墨色,传递出“秋风萧瑟”的厚重感。

书画交融的最高境界,在于“意境的统一”。权凌云常常为自己的花鸟画题字,而题字的内容与书法风格,会根据画面的意境精心选择——如在一幅《荷花图》中,他题写“出淤泥而不染”,用行书书写,线条飘逸洒脱,与荷花的高洁意境相契合;在一幅《梅花图》中,他题写“凌寒独自开”,用楷书书写,线条规整劲挺,与梅花的傲雪风骨相呼应。这种“画为心象,书为心声”的结合,让书画作品共同传递出一种完整的情感与意境,观者在欣赏画面的同时,通过题字的书法与内容,更能深入理解作品的内涵,达到“画表意,书传情”的效果。

2016年,权凌云在北京举办“春华秋实——关玉林、权凌云书画精品展”,这是他首次个人书画展,也成为他“书画交融”艺术理念的集中展示。展览中,他的草书作品与花鸟画作品相互映衬——草书的“劲”与花鸟画的“柔”形成对比,又在笔墨精神上高度统一,让观者清晰地感受到书法与绘画在他艺术世界中的交融之美。2018年,他参与“荣宝斋画院马海方人物画工作室师生作品展”,作品在北京798艺术区展出,其书画交融的风格再次获得业界好评,被评价为“既守住了传统的根,又开出了创新的花”。

六、艺途深耕:传承创新的时代担当与未来期许

回望权凌云的艺途,每一步都走得扎实而笃定,每一份成就都浸润着他对书画艺术的赤诚与坚守。2006年,他以草书斩获兰亭奖,用笔墨证明了自己在书法领域的深厚功底;2016年,《春到梨园》入选全国中国画作品展,标志着他在绘画领域成功破局;从首次个人书画展的惊艳亮相,到荣宝斋画院师生展的集体绽放,他不仅在艺术创作上持续突破,更以多重身份扛起了传承与推广传统书画的责任——作为《中国美术鉴藏报》副主编,他用笔尖解读传统书画的技法与文化密码,将专业艺术知识转化为大众可感的语言,让更多人读懂墨色里的千年文脉;作为宁陵县政协常委,他推动“书画进校园”,让笔墨香飘进课堂,为传统文化培育新生代爱好者;作为艺术公社与博古典藏的签约艺术家,他积极参与公共艺术教育和慈善公益活动,让艺术走出象牙塔,惠及更广泛的人群。

权凌云花鸟画代表作品

然而,权凌云深知,所有的身份与荣誉,其根基始终在于“艺术家”这三个字。他的担当,首先体现在对自身艺术的不断砥砺与超越上。在取得一系列成就后,他并未止步于既有风格,而是进入了更为深沉内化的“深耕期”。他更加系统地回溯中国艺术史的源流,从秦汉的朴拙雄强中汲取力量,从宋元的意境幽远中感悟心性,试图在个人笔墨中融汇更悠远的时空记忆。他的草书,在狂放之外,增添了几分金石韵味与抽象构成感,仿佛在与古贤对话中探寻现代表达的出口;他的花鸟画,在“色足墨饱”的生机之外,更追求一种“画外之意”,于繁花翠羽间寄托对自然生命的哲思,画面愈发显得醇厚而含蓄,绚烂而沉静。

这份对传统的深研,非但不是守旧,恰恰是为了更有底气的创新。权凌云的艺术理念愈发清晰:真正的当代性,并非对西方形式的简单挪移,而是扎根于传统土壤生发出的、具有中国精神内核的现代形态。他正尝试将草书的时空节奏更彻底地融入绘画构成,将花鸟画的斑斓色彩以更主观、更纯粹的方式点染于宣纸之上,构建一个既承接古意、又直面当代审美的“心象”世界。

他的艺术长旅,早已超越了个人技艺的锤炼,升华为一份沉甸甸的文化使命。他以其自身的实践,生动诠释了一位当代艺术家应有的姿态:以笔墨为舟,以传统为锚,在创新之海上坚定航行。他不仅是在创作书画,更是在守护和活化一种文化基因,一种东方独有的观看世界、表达情感的方式。

对于未来,权凌云怀抱谦逊与憧憬。他期许自己的艺术能如陈年老酒,随时间流逝而愈发醇香;他更期盼能通过自己的努力,让中国书画这门古老的艺术,在全球化语境下焕发出新的生命力,触动更多人的心灵。他的艺途,是一场没有终点的修行,前方,仍是墨韵袅袅、花香弥漫的广阔天地,等待着他以笔为杖,继续漫步、深潜、远行,为这个时代,留下既属于中国、也对话世界的艺术印记。(何东)

标签:

责任编辑:hnmd003

相关阅读

-

三季报高景气,机构提示券商进攻机会!顶流券商ETF(512000)上探1%,近5日吸金逾14亿元_独家

三季报高景气,机构提示券商进攻机会!顶流券商ETF(512000)上探1%,

2025-10-20

阅读排行

资讯播报

- 财报速递:星网宇达2025年前三季...

- 当前聚焦:卖爆了!订单已排到年...

- 或套现4.5亿元!湖南白银股东拟...

- 降薪3000万!杜兰特2年9000万提...

- 2025年哪些是PCCP管道龙头,你知...

- 2025桂林艺术节概念片《化境·山...

- 海正药业:欧盟撤销台州工厂《GM...

- 台风“风神”、冷空气齐聚,助力...

- 【报资讯】“苏超”决赛神级预测

- 英诺赛科完成配售合共2070万股新H股

- 红星照耀中国|一医一艺 医护工...

- 焦点速看:巴萨找到新莱万!17岁...

- 受台风“风神”影响 10月20日-2...

- 小米加步枪打败洋枪大炮就靠拼 ...

- 视点!《视野》全国征文大赛 “...

- 建行菏泽曹县支行秉持“以客户为...

- 秦皇岛队客场逼平承德队 动态

- 海南离岛旅客免税购物政策调整

- 实时焦点:湖人新赛季前瞻:詹姆...

- 非盟使团团长蒋烽大使一行赴南非...

- 尼斯vs里昂:若纳唐-克洛斯、博...

- 即时焦点:英超25岁铁卫明年离队...

- 今日聚焦!通达股份公布“一种自...

- 焦点滚动:鸡肉概念股2025一览(名...

- 光弘科技:越南基地购置了新的土...

- 星空有约丨猎户座流星雨21日迎来...

- 看热讯:老字号碰撞新消费 京东...

- 著名物理学家、诺贝尔物理学奖得...

- 每日资讯:数读中国|5.15亿人已...

- 快报:罗慕洛:传射固然开心,但...

- 苹果“最薄iPhone”开售后大卖 ...

- 焦点速递!楚剧《田耕牛本传》亮...

- 当前热门:丹麦公开赛:国羽五个...

- 今日报丨齐鲁银行:融资净买入11...

- NBA球队巡礼:湖人——皇帝老去...

- 中航西飞:公司高度重视市值管理...

- 今日报丨京东继续跨界新领域 七...

- 粒粒皆辛苦!这组数字,让你吃得...

- 财政部:新政策实施5年来 海南...

- 华夏幸福(600340.SH):累计未能...

- 奥运商圈里的金融温度,北京公募...

- 焦点短讯!英维克跌停 机构净卖...

- 2025年棒材题材公司(10月17日)

- 社区里的动人晨曲:志愿服务行动...

- 港股九毛九跌近4%

- 每日热门:日本前首相村山富市去...

- 每日动态!财政部:调整海南离岛...

- 周大福午前涨超4% 黄金珠宝品牌...

- 丢人丢到日本去了!日媒曝光中国...

- 10月17日基金重仓板块跌幅达2%

- 002571,涨停次日上演“准天地板...

- 职场进阶×生活修行:新日甜心&...

- 期货交易中的止损点设置有何技巧?

- 焦点资讯:“零”的突破!广西首...

- 每日信息:连续异动个股一览

- 每日热点:潍柴动力:暂无产品落地

- “双11”竞争:各忙各的

- 10月17日生意社硅铁基准价为5124...

- 短讯!金价再创新高!现货黄金涨...

- 弱现实压制 锰硅持续低位震荡

- 灿芯股份:股东拟减持不超过2.71%股份

- 尽人事听天命!申花就算四场全胜...

- 每日快讯!现货黄金向上触及4270...

- 每日观察!赞皇县森伦木业有限公...

- 赛富时宣布到2030年实现600亿美...

- 嘉楠科技:ADS重符合最低收盘价...

- 热点!科创新源股东舟山汇能减持...

- 微头条丨今年三季度1.78亿人次出...

- 焦点观察:淘宝发布6款AI导购应用

- 头条:南网储能:截至2025年10月...

- 因合同纠纷,驻马店市盈彬装饰工...

- 微动态丨PriceSeek提醒:MinRes...

- 23场比赛赚1000万美元!威少拒绝...

- 攻坚船舶拆解任务 推动绿色航运发展

- 【新要闻】天安新材(603725.SH)...

- PriceSeek提醒:佛塑科技投建PA6...

- 快资讯丨安记食品:林肖芳持股比...

- 诺坎普国王!巴萨官方社媒晒图纪...

- 焦点速递!国家医保局:全面推进...

- 彤程新材聘任徐重璞为董秘:无上...

- 10月16日海安中山锦纶DTY延续小幅下调

- 最新:A股三大指数午后再度翻绿

- 2025年新粤商特训营收官:以全链...

- PriceSeek重点提醒:API原油汽油...

- 装修建材板块午盘微跌 北京利尔...

- 宜明昂科-B完成发行合共2420万股...

- 每日报道:房产采光通风对居住有...

- 河南金融监管局核准王动中国建设...

- 【聚看点】雪榕生物第三季度净利...

- 房地产板块震荡上行 上实发展等涨停

- 6382.5万买的沥青全挥发了?这题...

- 短讯!“梦幻蓝”灯光秀律动闽江

- 最资讯丨中药板块震荡拉升 贵州...

- 观察:PriceSeek提醒:美国对二...

- 动态:突发!NBA最佳第六人宣布退...

- 成人高考期间举报电话公布

- 灰熊主帅:小贾伦·杰克逊今日将...

- 【ETF动向】10月15日科创50ETF东...

- 今日快看!环广西世巡赛新老朋友...

- 豪华新能源沃尔沃XC70备受关注 ...